-6-1.png)

3歳児クラス 本日の活動

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in /home/kaigi/pokapoka.jp/public_html/owada/wp-includes/class-wp-embed.php on line 156

今日の午前中は、3歳児クラスの子どもたちが集中して取り組んだ「プラチナム算数」の時間でした。子どもたちは、自分専用のワークシートと鉛筆を受け取ると、少し背筋を伸ばして席に着きました。

最初の活動は、「数を線で結ぶ」課題です。

子どもたちは真剣な表情で鉛筆を握り、一つひとつの数字を丁寧になぞり始めました。

中には、少し迷いながらも、数字の形をじっと見つめて集中する子どももいました。

この「線を結ぶ」活動は、運筆力を高めるだけでなく、数字と数字を対応させることで、数の概念を視覚的に捉える力を養います。

このプラチナム算数の時間中、子どもたちは驚くほど集中していました。難しい問題に直面しても、すぐに諦めることなく、じっくりと考えていました。

「うーん、どれかな?」と首をかしげている子どもには、先生が「どこに同じ数字が隠れているかな?よく見てごらん」と優しくヒントを与えたり、友達同士で教え合う姿が見られました!

プラチナム算数で頭を使った後は、少人数に分かれてのアナログゲームの時間です。子どもたちは、小さなグループに分かれて、先生と一緒にテーブルを囲みました。

今日のゲームは、サイコロの目とコマの進め方、そして絵合わせの要素があるシンプルなルールです。

先生がゲームボードを出し、「みんな、今日はこのゲームで遊んでみようね。まずは、サイコロを振って、出た目の数だけ自分のコマを進めるんだよ」と、実演を交えながらルールを説明しました。

子どもたちは、真剣な表情で先生の説明を聞いています。

先生はゲームの進行にあわせて「順番」の概念を繰り返し伝えていきました。

ゲームを進める中で、子どもたちは自然と「順番」という社会のルールを学んでいきました。

アナログゲームは、ルールを理解し、思考力を働かせ、そして友だちと協力したり競争したりする中で、社会性やコミュニケーション能力を養う絶好の機会です。

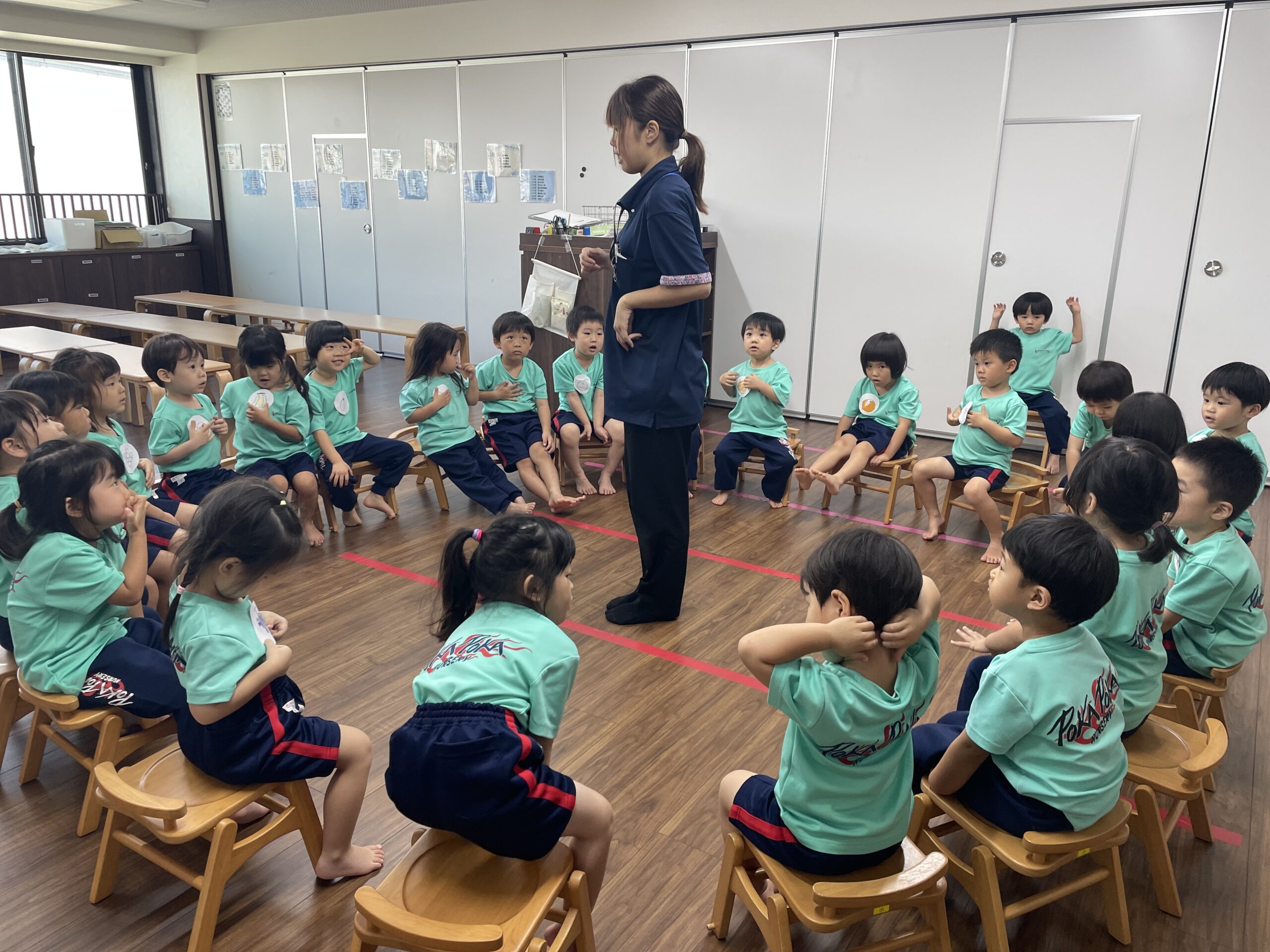

アナログゲームで頭を柔らかくした後は、体を動かす「フルーツバスケット」の時間です。ホールに集まった子どもたちは、ワクワクした表情で先生を見ています。

子どもたちは、目を輝かせながら自分の好きなフルーツを選び、胸に付けていました。この「自分のフルーツを胸につける」という視覚的な工夫が、まだルールが複雑だと感じやすい3歳児にとって、自分の役割を理解する上で非常に役立ちました。

最初は、フルーツバスケットのルールが少し難しく、戸惑う子どももいました。

「〇〇ちゃんはリンゴだから、リンゴって言われたら動くんだよ」

「みんなで椅子取りゲームみたいに、お席を探すんだよ」

先生が一つひとつ丁寧に説明し、実際にやって見せると、子どもたちは少しずつルールを理解し始めました。

「リンゴ!」と先生が声を上げると、リンゴのカードをつけた子どもたちが、「わーい!」と立ち上がって、違う席へと移動し始めます。

最初は動きがぎこちなかった子どもたちも、何回か繰り返すうちに、声を聞くとすぐさま立ち上がり、笑顔で新しい席へと移動できるようになりました。

「やったー、座れたよ!」と、嬉しそうに報告してくれる子ども。

座れなかった子どもがいても、先生が優しく声をかけ、みんなが楽しめるように配慮します。

ある子どもは、最初はルールが分からず、じっと座っているだけでしたが、周りの友だちが楽しそうに動いているのを見て、徐々に興味を持ち始めました。先生が「〇〇くん、次はバナナだよ!」と声をかけ、一緒に立ち上がって誘導してあげると、次の番では自ら「バナナ!」の声に反応して動き出すことができました。

「できた!バナナ!」と、満面の笑顔で教えてくれた時、その子の成長を間近で見ることができて、私たち保育士も大きな喜びを感じました。

フルーツバスケットは、ルールのある集団遊びを通して、社会性や協調性を育む大切な活動です。自分の役割を理解し、指示を聞き、素早く判断して行動する力、そして友だちと一緒にルールの中で遊ぶ楽しさを体験できます。最初は難しく感じても、やっているうちに自然と理解できるようになるのも、子どもたちの素晴らしい適応力です。当園の【年少保育】では、このような遊びを通して、子どもたちが集団の中で自己を発揮し、他者と関わる力を育むことを重視しています。